Жанр История России (страница 66)

Работы этого автора в конце XX века взорвали традиционную историографию. Они сбросили с глаз историков пелену советской пропаганды. Сегодня его книги выдержали уже несколько переизданий и стали настольными для многих российских учёных и политиков. С полным основанием можно говорить о «кожиновской школе» в российской истории.

Представляем вашему вниманию книгу Вадима Кожинова (1930–2001), посвящённую истории нашего народа в XX веке, от первых революций до эпохи первого президента. Многие выводы автора парадоксальны, но все основаны на тщательном анализе конкретной исторической обстановки. Книга адресована широкому кругу читателей, в том числе преподавателям и студентам высших учебных заведений.

В этой книге исследуются ситуации, в которых деятельность на национальном и международном уровнях приводит к катастрофическим последствиям, а сложные аналитические модели общественной науки оказываются при этом совершенно бесполезными. Автор исследует такие примеры, как глобальный финансовый кризис, провал попыток добиться быстрых системных изменений в странах бывшего СССР, а также неспособность достичь развития в странах третьего мира. Анализируя многовековую российскую историю и недавний опыт столкновения России с ничем не ограниченным капитализмом, автор призывает к разработке подхода, основанного на так называемом новом институционализме. Он показывает, что для понимания причин системного провала требуется подход, который объединял бы разобщенные подразделы общественной науки, тяготеющие ко все большей специализации. Утверждая, что ради роста теоретической утонченности общественным наукам пришлось поступиться широтой подхода и чуткостью к роли культурно-исторической специфики разных стран, книга убеждает нас в необходимости найти новый способ моделировать мотивы человеческой деятельности.

Натан Яковлевич Эйдельман – историк, литературовед, писатель, публицист, чей вклад в отечественную историографию ХХ века трудно переоценить. Он оставил богатейшее творческое наследие – более 20 книг и многочисленные статьи, эссе, рецензии в периодической печати. Основной областью научных интересов Н. Я. Эйдельмана была история русской культуры и общественного движения в XVIII–XIX веках. Его книги выходили сотнями тысяч экземпляров и моментально раскупались. Они сохраняют свое значение и сегодня. Книга «Твой восемнадцатый век» рассказывает об интереснейших событиях русской истории: дворцовых переворотах, Пугачевском бунте, освоении Камчатки и Курил, ее герои – Петр I, А. П. Ганнибал, М. В. Ломоносов, Н. И. Панин, М. М. Щербатов, А. Н. Радищев… Увлекательное повествование о событиях прошлого вместе с тем дает возможность ощутить, насколько восемнадцатый век все еще близок нам: по словам автора, университет, академия, флот, журналы, газеты, театр и многое другое, «начавшееся двести – двести пятьдесят лет назад… продолжается сегодня».

Герои этой книги – профессора, чья сила была в их способности создавать своего рода научные «заговоры» – выдвигать идеи, теории, концепции и технологии, которые однажды превращались в оружие изменения общества или же в оружие борьбы с существующим режимом. В книге рассказывается о научных «заговорщиках» своего времени, но некоторые их идеи до сих пор не потеряли значения. Это профессор Т. Масарик, будущий президент Чехословацкой Республики, организатор Гражданской войны в России; профессор С. Мельгунов с его концепцией разоблачения «красного террора» и борьбы с советским режимом; профессор И. Ильин с его идеей «сопротивления злу силою»; профессор В. Поремский с его теорией «молекулярной» революции; профессора, входившие в подпольный «Национальный центр», с их концепцией политического и экономического устройства России после ожидаемого взятия Москвы Добровольческой армией генерала Деникина, и многие другие.

Рукопись этой книги более 30 лет пролежала в столе автора, который не предполагал ее публиковать. Попав прямо со школьной скамьи на самые кровавые участки Ленинградского и Волховского фронтов и дойдя вплоть до Берлина, он чудом остался жив. «Воспоминания о войне» – попытка освободиться от гнетущих воспоминаний. Читатель не найдет здесь ни бодрых ура-патриотических описаний боев, ни легкого чтива. Рассказ выдержан в духе жесткой окопной правды.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей страны.

Авторы книги – петербургские поэты, входящие в Союз писателей России. В их числе – известные представители старшего поколения: Глеб Горбовский, Анатолий Краснов, Игорь Кравченко, Ирэна Сергеева, Олег Чупров; «дети Победы»: Николай Рачков, Валентин Голубев, Борис Орлов, Владимир Морозов, Валентина Ефимовская; более молодые: Алексей Ахматов, Максим Грановский, Дарья Сакулина, Екатерина Игнатьева. В книгу вошли также лучшие стихи некоторых участников литературных объединений и семинаров. Ветеранам, фронтовикам, защитившим страну в годы Великой Отечественной войны, посвящены искренние, полные любви и признательности стихи. Названия разделов сборника красноречивы: «Память и слава», «Бессмертный полк», «Ты врага победил, Ленинград!», «Дети Победы», «Внуки Победы», «Было так», «Сберечь наш мир», «Битва за веру». Стихи отвечают и на насущные вопросы сегодняшнего дня: вправе ли мы забывать о прошлом, быть равнодушными к любому проявлению агрессии в мире? Книга проникнута любовью к Отечеству, к родной истории, к городу на Неве.

В повестях «Крест», «После войны», «Свой человек в столице», «Песня над озером» автор показывает трудовой и боевой вклад народа в Победу над фашизмом. В рассказах «Смертию смерть поправ», «Товарняки шли на проход», «Женихи» нарисована устойчиво сложная обстановка в стране. В годы Великой Отечественной войны гражданин и воин переживали за исход любого сражения, как за личную судьбу, ловя каждое слово сводки Совинформбюро, думая о близких, – волновались, находясь в одном сильно напряженном биополе страны. Все для фронта! Все для Победы! Это был один лозунг на все годы.

Сборник «Дорогами войны» – это сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны. В числе авторов сборника – моряк, тонувший в водах Балтики во время эвакуации советских войск с полуострова Ханко, а затем воевавший на Ладоге, где был тяжело ранен; артиллерист, дважды раненный под Мясным Бором; донской казак, которому досталась нелегкая доля отступать в донских степях летом 1942 года; и, наконец, командир пулеметного взвода зенитчиков, которому довелось в мае 1945 года побывать у стен рейхстага в Берлине. Со страниц этой книги говорит невыдуманная, неприкрашенная правда, повествующая, какое это страшное, тяжелое дело – ратное противоборство. И одновременно каждая строка книги утверждает великую истину: мы победили в Великой Отечественной войне потому, что на защиту Родины стал весь народ на фронте и в тылу.

Орешек, Нотебург, Шлиссельбург… Этой крепости, когда к ней подступили в 1941 году немцы, исполнилось уже шесть веков, но она вступила в бой и, захватчики так и не сумели одолеть ее. Древние стены, скрепленные веками русской истории и духовности, сумели выдержать обрушившуюся на них огневую мощь врага. О подвиге защитников Шлиссельбурга, о героической, но такой не простой судьбе старинной крепости, о чудесах и загадках ее истории, неотделимой от истории всего нашего государства и рассказывает эта книга.

У этой книги сразу три автора. Каждый по своему, но одинаково прионикновенно и взволновано рассказывает о тех, кто храбро воевал и пережил страшную блокаду.

Книга критика, историка литературы, автора и составителя 16 книг Александра Рубашкина посвящена ленинградскому радио блокадной поры. На материалах архива Радиокомитета и в основном собранных автором воспоминаний участников обороны Ленинграда, а также существующей литературы автор воссоздает атмосферу, в которой звучал голос осажденного и борющегося города – его бойцов, рабочих, писателей, журналистов, актеров, музыкантов, ученых. Даются выразительные портреты О. Берггольц и В. Вишневского, Я. Бабушкина и В. Ходоренко, Ф. Фукса и М. Петровой, а также дикторов, репортеров, инженеров, давших голосу Ленинграда глубокое и сильное звучание. В книге рассказано о роли радио и его особом месте в обороне города, о трагическом и героическом отрезке истории Ленинграда. Эту работу высоко оценили ветераны радио и его слушатели военных лет. Радио вошло в жизнь автора еще перед войной. Мальчиком в Сибири у семьи не было репродуктора. Он подслушивал через дверь очередные сводки Информбюро у соседей по коммунальной квартире. Затем в школе, стоя у доски, сообщал классу последние известия с фронта. Особенно вдохновлялся нашими победами… Учительница поощряла эти информации оценкой «отлично».

Это повесть о военном детстве автора, о борьбе за выживание в оккупации и в нескольких фашистских концлагерях. Словно репортаж глазами и сердцем мальчишки из далекого и страшного прошлого. Словно предлагается читателю перенестись в это прошлое и вместе с мальчиком пережить эпизоды Великой Отечественной войны. Но надо было не только выжить в нечеловеческих условиях, но и сохранить в себе Человека – не раболепствовать, не соблазниться на подачки фашистов, не упасть до предательства явного и не явного. Не разувериться в окончательной нашей победе. Это, может быть, еще труднее было, чем переносить жесточайший голод, холод, болезни и постоянный страх смерти, в концлагере в эстонском городе Валга, особенно в детском возрасте.

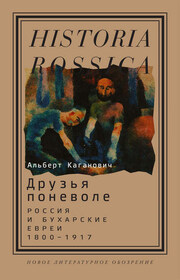

Исследование посвящено различным аспектам истории бухарских евреев в 1800–1917 годах. Жившие в Туркестане во время его завоевания Россией (1860—1880-е годы) бухарские евреи получили почти равные права с проживавшими там мусульманами, заняв уникально льготное место в дискриминировавшем евреев российском законодательстве. Такая ситуация стала, с одной стороны, результатом либерализации политики по еврейскому вопросу в последнее десятилетие правления Александра II, с другой – признанием «полезности» бухарских евреев в недавно завоеванной колонии. В последние десятилетия существования империи на статусе бухарских евреев отразилась борьба старого имперского и нового националистического подходов к еврейскому вопросу и туркестанской политике. Эта борьба показала, что, несмотря на торжество новых идеологических стереотипов во взглядах царской семьи, России того времени не чужда была некоторая гибкость, если дело касалось ее экономического развития. А. Каганович – исследователь Программы изучения иудаики (Judaic Studies Program) при Манитобском университете (Виннипег, Канада).

Перед читателем мемуары, написанные не просто государственным деятелем, но «ученым во власти», склонным беспристрастно поверять партийные доктрины данными исторического опыта. О Н.Н. Покровском (1865–1930) современники отзывались как о личности высоких интеллектуальных, деловых и нравственных качеств. Ему, юристу по образованию и экономисту по призванию, довелось служить в различных высших (Комитет и Совет министров, Государственный совет) и центральных (Министерство финансов, Государственный контроль, МИД) государственных учреждениях, а пиком его карьеры стал в 1916 г. пост министра иностранных дел. Подробная хроника последнего года императорской власти, особенно заключительных трех дней, дополняется острыми характеристиками Николая II и представителей Дома Романовых, царских сановников – премьеров, членов Совета министров, а также оппозиционных общественных деятелей. Покровский покинул резиденцию правительства (Мариинский дворец) одним из последних, а в воспоминаниях написал: «Все, что было в моих силах, я сделал…»

Средняя Азия – особый регион, важнейшая часть исламского мира и географическое звено между Западом и Востоком. Неразрывные узы, уходящие корнями в глубину веков, связывают Среднюю Азию с Россией. Влияние России на Среднюю Азию, продиктованное политическими интересами, было исключительно сильным. Возникшим в результате этого отношениям – политическим, экономическим, социальным, интеллектуальным и культурным – посвящен данный труд, который считается среди знатоков классическим. Это не только источник самой разнообразной полезной информации, но также и чрезвычайно занимательное историческое чтение, передающее динамику противоречивого, драматического и неизбежного взаимопроникновения двух мощных культур – российской и азиатской.