Москва Михаила Булгакова Владимир Колганов

Глава 1. Дом Мастера

После приезда в Москву осенью 1921 года Булгаков и его жена Татьяна Лаппа жили на птичьих правах в квартире № 50 дома № 10 на Большой Садовой, у сестры Булгакова, Надежды Земской. Увы, домком отказал семье Михаила Афанасьевича в прописке. К счастью, Булгакову удалось устроиться в литературный отдел Главполитпросвета (ЛИТО). Но если бы не участие в его судьбе руководительницы Главполитпросвета Надежды Константиновны Крупской, пришлось бы будущему классику возвращаться в Киев.

1

904 г. Дом № 10 на Большой Садовой. На заднем плане – церковь Ермолая, расположенная недалеко от места, где Берлиоз попал под колёса трамвая.

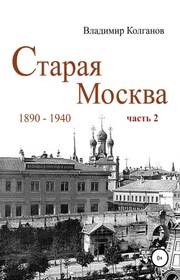

До революции 1917 года дом № 10 на Большой Садовой принадлежал Илье Пигиту. Свою карьеру Илья Пигит, перебравшийся в Москву из Керчи, начал рабочим на табачной фабрике другого выходца из Крыма, караима Самуила Габая. Прошло время, и Пигит стал одним из директоров предприятия Габая, а в 1891 году основал торговый дом «И. Пигит и К°» и табачную фабрику «Дукат» – в начале прошлого века она размещалась в Чухинском переулке (ныне улица Гашека) поблизости от Триумфальной площади. Торговый дом Пигита открыл несколько магазинов в Москве – на Большой Никитской, на Кузнецком Мосту в пассаже Солодовникова, где торговал Садук Пигит, в Петровских линиях, на Петровке и на Арбате. На внутренней части Садового кольца, неподалёку от сада «Аквариум» в начале прошлого века Илья Пигит задумал построить ещё одно фабричное здание. Однако городские власти наложили запрет на промышленное строительство в этом месте, и в 1903 году здесь появился пятиэтажный доходный дом, известный москвичам как дом Пигита.

1923 г. Рабкоммуна в бывшем доме Пигита.

В этом доме жила семья владельца торгово-посреднической конторы Артура Борисовича Манасевича. Его сын, Владимир Лёвшин, которому в 1921 году было семнадцать лет, стал детским писателем. Вот что он вспоминал о жизни в доме Пигита:

«Бельэтаж с длинными балконами на улицу занимал сам Пигит. Компаньон его, владелец гильзовой фабрики Катык («Покупайте гильзы Катыка!»), разместился на четвертом этаже второго корпуса. Кто же ещё? <…> Главным образом здесь квартировала интеллигенция: врачи, художники, адвокаты, артисты. С домом Пигита связаны имена известные, иногда – замечательные. <…> Я жил тогда временно в квартире 34, в том самом подъезде, где помещаются студии…»

Владимир Лёвшин пишет и о жизни в этом доме уже в советское время:

«Постановлением районного Совета из дома выселены «классово чуждые элементы». Взамен исчезнувших жильцов появились новые – рабочие расположенной по соседству типографии. Одни расселились в опустевших помещениях, другие заняли комнаты в квартирах оставшихся. Оставшиеся – это интеллигенты, из тех, кто либо сразу принял революцию, либо постепенно осваивался с ней. К этому времени относится знаменательное событие в послереволюционной истории дома: он становится первым в Москве, а может быть и в стране, домом – рабочей коммуной. Управление, а частично и обслуживание его переходят в руки общественности. … Наша семья жила здесь с самого основания дома (он моложе меня всего двумя годами). Мы занимали квартиру 34, и в 19/20 гг. в ней тоже появились новые жильцы. В жизнь вошло не слишком приятное слово «уплотнение». В моей судьбе оно обернулось неожиданной радостью: зимой 1922/1923 года в комнате по коридору налево поселился Михаил Булгаков».

А вот какое «открытие» сделал Лёвшин:

«В бюрократической фантасмагории «Дьяволиада» под номером 302 значится некая совершенно неуловимая комната, где помещается Бюро претензий. В «Театральном романе» число 302 превращается в номер страницы, на которой издатель Рудольфи предлагает Максудову вычеркнуть слово «дьявол»… Вот оно что! Стало быть, это число обладает в глазах автора совершенно определённой «дьявольской» образностью, и не случайно он пометил им дом, где поселил Воланда».

Разгадка «дьявольской образности» оказалась удивительно проста (см. книгу «Дом Маргариты», опубликованную в 2011 году), стоило посмотреть на номер телефона квартиры княгини Киры Алексеевны Козловской, возлюбленной Михаила Булгакова в 1916-1917 годах:

Три цифры в память о несчастной любви, да ещё это «бис» в номере дома на Большой Садовой (дом № 302-бис), не вполне эквивалентная замена семёрке. Сочетание тех же самых цифр мы находим и в телефонном номере Булгакова в то время, когда он жил на Пироговке – 2-03-27. Булгаков на волне своей популярности после постановки «Турбиных» в МХАТ добился, чтобы ему дали телефон именно с таким номером, во всяком случае, содержащим требуемые цифры:

До революции в доме Пигита обитали весьма интересные персоны. Здесь работали в своих студиях художники Пётр Кончаловский и Аристарх Лентулов, соседствуя с Николаем Рябушинским, самым непутёвым из восьми сыновей фабриканта Павла Рябушинского.

К 1905 году Николай отошёл от дел и полностью отдался своим увлечениям. Сначала организовал журнал «Золотое руно», затем – выставку российских художников-символистов. В 1908 году Рябушинский, изрядно поистратившись, не в силах пережить личную душевную драму, предпринял попытку самоубийства, по счастью, неудачную – это случилось в его квартире, даже остался след на потолке от пули.

Жил в доме и поднадзорный инженер-марксист Герман Борисович Красин, брат самого Леонида Красина, будущего дипломата и совпреда. А в конце 20-х годов прошлого века в доме появился не менее примечательный жилец, Вениамин Яковлевич Тарсис, работник «Госиздата». Неудачливый литератор не подозревал, что в послевоенные годы ему суждено стать известным диссидентом. Здесь же, следуя фантазии писателя, поселился Михаил Берлиоз, лишённый впоследствии жилплощади в результате действий шайки Воланда. Однако в этом доме обитали фигуры не менее зловещие, чем Фагот или Азазелло. Племянник бывшего владельца дома, Давид Садукович, состоял в партии левых эсеров, а его сестра Анна за участие в «Боевой организации» оказалась на каторге, в печально известных Нерчинских рудниках. В 1918 году накануне покушения на Ленина в их квартире жила Фанни Каплан.

1933 г. Большая Садовая, дом № 10.

На Триумфальной площади, в которую упирается Большая Садовая, есть и другие места, связанные с жизнью Булгакова и его творчеством.

Первое примечательное здание появилось на Триумфальной площади стараниями Шарля Омона. В 1891 году его антреприза имела успех на французской выставке в Москве, и предприимчивый иностранец продолжил дело на сцене театра, располагавшегося в доме Лианозова в Камергерском переулке, предлагая публике программу парижского кафешантана. А в 1902 году на углу Тверской улицы возникло здание театра «Буфф», который добропорядочные москвичи называли не иначе как «вертеп Омона». В 1907 году француз разорился, и владельцем дома стал Игнатий Зон, присвоивший театру оперетты собственное имя. Традиция продолжилась и в советское время, когда на углу Тверской и Триумфальной обосновался ГосТиМ – государственный театр имени Мейерхольда, до этого размещавшийся в помещении бывшего пассажа Лидии Постниковой на углу Тверской и улицы Белинского (ныне Никитского переулка). В 1938 году на Триумфальной площади было построено новое здание для театра, но в связи с его закрытием и арестом самого Мейерхольда, здание отдали Московской филармонии под Концертный зал имени Чайковского.

1920-е годы. Вид на Триумфальную площадь со стороны Большой Садовой улицы. Театр Мейерхольда в здании бывшего театра «Буфф» и справа от него – Мюзик-холл в здании бывшего цирка Никитиных.

Булгаков невзлюбил Мейерхольда – возможно, завидовал его популярности и уж наверняка не разделял авангардистских взглядов театрального новатора. Вот какую едкую характеристику Булгаков дал любимцу тогдашней публики: «Этот человек беспринципен настолько, что чудится, что на нём нет штанов». Для столь образного описания Мейерхольда были основания – Булгаков презирал приспособленцев.

До октября 1917 года Всеволод Мейерхольд считался вполне успешным театральным режиссёром – особой популярностью он пользовался в Европе. Поэтому многие были удивлены, когда Мейерхольд вместо того, чтобы эмигрировать, вдруг записался в партию большевиков, надел кожаную куртку, фуражку с красной звездой и провозгласил «Театральный Октябрь». Именно так эти события описывали современники. К первой годовщине революции он поставил знаменитую комическую оперу «Мистерия-буфф» по пьесе Маяковского. Оказавшись в кресле руководителя театрального совета при Наркомпросе, Мейерхольд намеревался решительно реформировать театр: «Скоро не будет зрителей, все будут актерами, и только тогда мы получим истинное театральное искусство».

Театр для Мейерхольда стал площадкой для воплощения самых смелых, неожиданных идей. Одной из них стал синтез традиционного актёрского искусства с тем, что принято называть биомеханикой. Вот фрагменты из доклада «Актёр будущего и биомеханика», сделанного Мейерхольдом в 1922 году:

«Рассматривая работу опытного рабочего, мы отмечаем в его движениях: 1) отсутствие лишних, непроизводительных движений, 2) ритмичность, 3) правильное нахождение центра тяжести своего тела, 4) устойчивость… Процесс работы опытного рабочего всегда напоминает танец, здесь работа становится на грань искусства. Зрелище правильно работающего человека доставляет известное удовольствие. Это всецело относится и к работе актера будущего театра».